左タッチライン沿いでスローインをしようとする菊池。味方の動くタイミングが合わず、投げかけた腕を後ろに戻す。その瞬間、モロッコのサイド主審が鋭く笛を吹き走り寄る。そしてイエローカード。「遅延行為」(時間かせぎ)という理由だ。

マレーシアで行われているオリンピック予選、日本に限らず、こんなシーンをなんども見た。日本はオマーン戦で3枚のイエローカード(菊池のほか遠藤と川口)を受けたが、いずれも遅延行為。韓国GK徐東明は第3戦に遅延行為をとられ、大会2枚目で準決勝は出場停止だった。

私の目には、いずれのケースも時間かせぎの意図はなく、プレー上のちょっした迷い、ためらいが招いた不用意なもののように映った。そうした行為にもイエローカードを出すのは、妥当なことだろうか。

レフェリーを非難するわけではない。今大会のレフェリングは、技術的なミスはあっても、判断基準などはかなりしっかりと統一されている。アジアサッカー連盟(AFC)審判委員会はいい仕事をしたと評価されるべきだと思う。

「遅延行為とみなされる行為」に対する厳しい処置は、審判の判断でもAFCの要請でもなく、国際サッカー連盟(FIFA)の強い指示によるものだ。

つい最近まで、ワールドカップを含む世界中のサッカーで遅延行為が大手を振ってまかり通っていた。国によっては、勝っている側が露骨な遅延行為をしても当然の「戦術的行為」と評価する場合もあった。

FIFAは、それが「高度なエンターテインメントとしてのサッカー」の魅力を損なうものであると判断し、遅延行為を撲滅しようといろいろな施策をとってきた。GKへのバックパスに関する92年のルール改正、遅延行為に対する情け容赦のないイエローカードがその例だ。

Jリーグでも、昨年レッズの山田がスローインのタイミングを失ってカードを受け、さらに投げ直しをしようとしたときに2枚目を出されて退場処分となった「事件」があった。リードしているチームが、少しでもスローインやゴールキックをためらうと、ベンチやファンは冷や冷やしながら見守るはめになる。

その一方で、乱暴な行為や危険なプレーに対する処分は以前と大差はなく、よほどひどくなければイエローカードどまり。スローインをためらった菊池と、突破しようとする安永の首に手をかけて引き倒し負傷させたUAEの選手への処分がまったく同じであるところに、「サッカーの正義」はあるといえるのか。

「レッドとイエローカードの下にクリーム色カードをつくり、それが2枚でイエローカードになる」などという提案をしたいわけではない。いきなりイエローカードを出す前に、口頭での注意があるべきではないか。遅延行為に対するイエローカードは、よほど目に余るときに限られるべきではないか。

遅延行為はなくさなければならない。終了のホイッスルが鳴るまで積極的にプレーするよう、コーチは選手たちに指導しなければならない。

だが、スローインやゴールキックのちょっした迷いにまでイエローカードを出させるFIFAの指示は、サッカーのためというよりむしろ「PR活動期間のバーゲン商品」のように見える。「重点的取り締まり」で「みせしめ」にしているとしか思えない。

その犠牲者は選手にとどまらない。レフェリーもそのひとりだ。そして何よりも、サッカーそのものを殺す行為でもある。

(1996年3月26日)

マレーシアで行われているオリンピック予選、日本に限らず、こんなシーンをなんども見た。日本はオマーン戦で3枚のイエローカード(菊池のほか遠藤と川口)を受けたが、いずれも遅延行為。韓国GK徐東明は第3戦に遅延行為をとられ、大会2枚目で準決勝は出場停止だった。

私の目には、いずれのケースも時間かせぎの意図はなく、プレー上のちょっした迷い、ためらいが招いた不用意なもののように映った。そうした行為にもイエローカードを出すのは、妥当なことだろうか。

レフェリーを非難するわけではない。今大会のレフェリングは、技術的なミスはあっても、判断基準などはかなりしっかりと統一されている。アジアサッカー連盟(AFC)審判委員会はいい仕事をしたと評価されるべきだと思う。

「遅延行為とみなされる行為」に対する厳しい処置は、審判の判断でもAFCの要請でもなく、国際サッカー連盟(FIFA)の強い指示によるものだ。

つい最近まで、ワールドカップを含む世界中のサッカーで遅延行為が大手を振ってまかり通っていた。国によっては、勝っている側が露骨な遅延行為をしても当然の「戦術的行為」と評価する場合もあった。

FIFAは、それが「高度なエンターテインメントとしてのサッカー」の魅力を損なうものであると判断し、遅延行為を撲滅しようといろいろな施策をとってきた。GKへのバックパスに関する92年のルール改正、遅延行為に対する情け容赦のないイエローカードがその例だ。

Jリーグでも、昨年レッズの山田がスローインのタイミングを失ってカードを受け、さらに投げ直しをしようとしたときに2枚目を出されて退場処分となった「事件」があった。リードしているチームが、少しでもスローインやゴールキックをためらうと、ベンチやファンは冷や冷やしながら見守るはめになる。

その一方で、乱暴な行為や危険なプレーに対する処分は以前と大差はなく、よほどひどくなければイエローカードどまり。スローインをためらった菊池と、突破しようとする安永の首に手をかけて引き倒し負傷させたUAEの選手への処分がまったく同じであるところに、「サッカーの正義」はあるといえるのか。

「レッドとイエローカードの下にクリーム色カードをつくり、それが2枚でイエローカードになる」などという提案をしたいわけではない。いきなりイエローカードを出す前に、口頭での注意があるべきではないか。遅延行為に対するイエローカードは、よほど目に余るときに限られるべきではないか。

遅延行為はなくさなければならない。終了のホイッスルが鳴るまで積極的にプレーするよう、コーチは選手たちに指導しなければならない。

だが、スローインやゴールキックのちょっした迷いにまでイエローカードを出させるFIFAの指示は、サッカーのためというよりむしろ「PR活動期間のバーゲン商品」のように見える。「重点的取り締まり」で「みせしめ」にしているとしか思えない。

その犠牲者は選手にとどまらない。レフェリーもそのひとりだ。そして何よりも、サッカーそのものを殺す行為でもある。

(1996年3月26日)

先週Jリーグから発表された「サントリーカップ・Jリーグチャンピオンファイナル」ほど、わけのわからない大会はない。

「開催概要」によると、11月9日土曜日に閉幕する今季のリーグ戦に引き続いて、翌週の水曜日、13日と、1週間後、20日に大会を開催する。リーグの上位2チームと、夏に開催される「Jリーグヤマザキナビスコカップ」の優勝・準優勝の2チーム、計4チームが出場し、この両日に「準決勝」と「決勝」を戦う(会場未定)とある。

問題点は2つある。第一にこの大会の開催が「リーグ戦」の価値を落とす危険性。そして第二に、天皇杯との関係だ。

Jリーグは今季「1ステージ制」をとる。2ステージの優勝チームが「チャンピオンシップ」を戦うという過去3年間のシステムを捨て、リーグ戦の成績だけで優勝を決める。年間を通じて最高の成績を残したチームが、そのまま「チャンピオン」になるのだ。

特別のことではない。これが「リーグシステム」の常識なのだ。優勝を勝ち取るためには、長期間コンディションを保つ努力と、目の前の1試合1試合をそれぞれ百パーセントの力で戦い抜く粘り強さが必要だ。それは短期間に波に乗って勝ち取る形式の大会より数倍の努力を要する。それゆえに、どの国でもリーグ優勝チームがその年の「チャンピオン」として最高の敬意を払われるのだ。

そうした思いで勝ち取った「チャンピオン」の重みが、今回発表された「新大会」によって消されてしまうのではないか。一発勝負でこの大会を制するチームがまるで「真のチャンピオン」のように見られ、本当の「Jリーグチャンピオン=日本チャンピオン」がかすんでしまう。

それは当然、マスメディアの責任でもある。「統一チャンピオン」のような表現を使って大げさに盛り上げるのが、メディアの常道であるからだ。しかし今回のは、意識的にそうした方向にメディアをミスリードしようとしているようにさえ思える。ニュースリリースには「1996Jリーグを締めくくる最後の決戦」とうたわれているのだ。

ことし天皇杯は大改革され、80チームが参加する。Jリーグを除く64チームで11月3日と10日に1、2回戦を行い、残った16チームにJリーグの16チームが加わって3回戦以降が戦われる。その3回戦が、「新大会」の間にはさまるように、11月17日に行われるのだ。

昨年もチャンピオンシップの2試合が天皇杯1回戦をはさむように行われ、横浜マリノスは主力の多くを休ませ、若手を入れたチームで天皇杯を戦った。

天皇杯は日本サッカー協会にとって最も重要な大会である。トップリーグに所属するがゆえに「シード」され、予選なしに天皇杯に出場する権利を得たチームにとって、その試合を「最強チーム」で戦うのは、最低限の義務のはずだ。

ことしもそんな事態が起きないと誰が言えるだろうか。また「新大会」の存在が、協会創立75周年を記念して大改革された天皇杯自体の盛り上がりに水をさすおそれもある。

こんな時期にこんな「新大会」を開催する意味がどこにあるのか。協会も、どんな「見識」をもって開催を認め、そればかりかJリーグとともに「主催者」に名を連ねているのか。

優勝賞金は5000万円、賞金総額9000万円だという。その賞金を、1年間の応援のお礼としてそっくりチャリティに回すという趣旨ならわかる。そうでないのなら、Jリーグ始まって以来の愚行だ。

(1996年3月19日)

「開催概要」によると、11月9日土曜日に閉幕する今季のリーグ戦に引き続いて、翌週の水曜日、13日と、1週間後、20日に大会を開催する。リーグの上位2チームと、夏に開催される「Jリーグヤマザキナビスコカップ」の優勝・準優勝の2チーム、計4チームが出場し、この両日に「準決勝」と「決勝」を戦う(会場未定)とある。

問題点は2つある。第一にこの大会の開催が「リーグ戦」の価値を落とす危険性。そして第二に、天皇杯との関係だ。

Jリーグは今季「1ステージ制」をとる。2ステージの優勝チームが「チャンピオンシップ」を戦うという過去3年間のシステムを捨て、リーグ戦の成績だけで優勝を決める。年間を通じて最高の成績を残したチームが、そのまま「チャンピオン」になるのだ。

特別のことではない。これが「リーグシステム」の常識なのだ。優勝を勝ち取るためには、長期間コンディションを保つ努力と、目の前の1試合1試合をそれぞれ百パーセントの力で戦い抜く粘り強さが必要だ。それは短期間に波に乗って勝ち取る形式の大会より数倍の努力を要する。それゆえに、どの国でもリーグ優勝チームがその年の「チャンピオン」として最高の敬意を払われるのだ。

そうした思いで勝ち取った「チャンピオン」の重みが、今回発表された「新大会」によって消されてしまうのではないか。一発勝負でこの大会を制するチームがまるで「真のチャンピオン」のように見られ、本当の「Jリーグチャンピオン=日本チャンピオン」がかすんでしまう。

それは当然、マスメディアの責任でもある。「統一チャンピオン」のような表現を使って大げさに盛り上げるのが、メディアの常道であるからだ。しかし今回のは、意識的にそうした方向にメディアをミスリードしようとしているようにさえ思える。ニュースリリースには「1996Jリーグを締めくくる最後の決戦」とうたわれているのだ。

ことし天皇杯は大改革され、80チームが参加する。Jリーグを除く64チームで11月3日と10日に1、2回戦を行い、残った16チームにJリーグの16チームが加わって3回戦以降が戦われる。その3回戦が、「新大会」の間にはさまるように、11月17日に行われるのだ。

昨年もチャンピオンシップの2試合が天皇杯1回戦をはさむように行われ、横浜マリノスは主力の多くを休ませ、若手を入れたチームで天皇杯を戦った。

天皇杯は日本サッカー協会にとって最も重要な大会である。トップリーグに所属するがゆえに「シード」され、予選なしに天皇杯に出場する権利を得たチームにとって、その試合を「最強チーム」で戦うのは、最低限の義務のはずだ。

ことしもそんな事態が起きないと誰が言えるだろうか。また「新大会」の存在が、協会創立75周年を記念して大改革された天皇杯自体の盛り上がりに水をさすおそれもある。

こんな時期にこんな「新大会」を開催する意味がどこにあるのか。協会も、どんな「見識」をもって開催を認め、そればかりかJリーグとともに「主催者」に名を連ねているのか。

優勝賞金は5000万円、賞金総額9000万円だという。その賞金を、1年間の応援のお礼としてそっくりチャリティに回すという趣旨ならわかる。そうでないのなら、Jリーグ始まって以来の愚行だ。

(1996年3月19日)

「はい、これ」

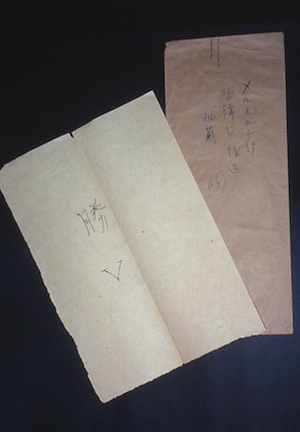

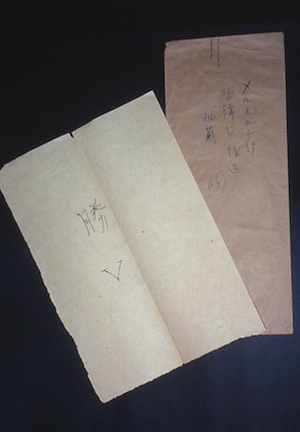

Jリーグの浅見俊雄審判委員長がいつもの気軽な口調で渡してくれた茶封筒。「日韓戦抽せん」と浅見さんの字で表書きされた中には、もうひとつ、すっかり変色した小さな封筒があった。裏面には「日本蹴球協会」の文字。表は青いインクで、「メルボルン行 対韓国豫選 抽籤 勝」と読める。そしてその中に「国宝」がはいっていた。

「勝 V」

2つ折りのザラ紙の左半分に、黒いインクの細い文字だった。

1956年、日本はメルボルン・オリンピックを目指す予選を韓国と戦った。まだ日本が韓国に行くことはできない時代、「ホームアンドアウェー」の2試合とも東京の後楽園競輪場で行われた。6月3日と10日のことだった。

第1戦は日本が2−0で勝ったが、韓国は第2戦を同じ点差で取り返し、規定により出場権をかけた抽選が行われることになった。そして日本の故竹腰重丸監督が引いた封筒が、私の目の前にあるものだった。

竹腰さんは浅見さんの義理の父にあたる。竹腰さんの奥さんが遺品の中から最近この封筒を発見し、浅見さんは現在製作中の「日本サッカー協会75年誌」の材料にしてもらおうと、私に託したのである。

そのへんのザラ紙を手で破いて作った間に合わせの抽選用紙、万年筆で走り書きした「勝 V」の文字。それを大事に保管していた竹腰さん。1936年ベルリン大会以来20年ぶりのオリンピック出場。あわただしい本部作業の様子と、日本サッカーの感激が40年間の時を超えて伝わる。

それから11年後、1967年の秋、日本はメキシコ・オリンピック予選を戦っていた。これも苦しみに満ちたものだった。

当時の日本代表は韓国を上回る力をもっていた。だが楽勝と見られた両者の対戦は、韓国の驚異的な粘りにあって3−3の引き分けに終わった。再三のリードを追いつかれ、最後には韓国のシュートがのバーに当たる幸運に助けられての引き分け。試合終了後は負けたような雰囲気だった。

しかし日本が15点を奪ったフィリピンから、韓国は全員守備にあって8点しか取れなかった。最終戦の南ベトナムに勝ちさえすれば、得失点差で出場権獲得が決まるのだ。

10月10日、最終戦、まるで93年ワールドカップ予選の対イラク戦のように日本選手にプレッシャーがかかる。前半は0−0。左肩の脱臼を押して出場した杉山隆一が、後半に唯一のゴールを記録し、まさに「薄氷を踏む思い」で出場権を獲得したのだった。

日本のサッカーは過去4回オリンピックに出場している。だが1936年ベルリン大会は予選がなく、1964年東京大会は地元のため予選免除。過去に予選を経て出場したのは、1956年と1968年の2回だけである。

そのメキシコから28年。「アトランタ」を目指す最後の戦いが目前となった。今回は大会規定により23歳以下の若者のチームの挑戦だ。

いろいろと難しい状況があったが、チームは準備を終え、会場のクアラルンプールに乗り込んだ。

選手諸君、ぜひ思い起こしてほしい。メキシコで銅メダルを獲得した先輩たちも、メルボルンの土を踏んだ先輩たちも、予選では苦しみ抜いたことを。そしてどんな苦しい状況になっても、自分自身を、チームの力を信じて戦い抜いたからこそ、「出場権」を獲得できたことを。

同じように戦い抜くことができれば、君たちの前には、広い、広い「世界」が開けるはずだ。

(1996年3月12日)

Jリーグの浅見俊雄審判委員長がいつもの気軽な口調で渡してくれた茶封筒。「日韓戦抽せん」と浅見さんの字で表書きされた中には、もうひとつ、すっかり変色した小さな封筒があった。裏面には「日本蹴球協会」の文字。表は青いインクで、「メルボルン行 対韓国豫選 抽籤 勝」と読める。そしてその中に「国宝」がはいっていた。

「勝 V」

2つ折りのザラ紙の左半分に、黒いインクの細い文字だった。

1956年、日本はメルボルン・オリンピックを目指す予選を韓国と戦った。まだ日本が韓国に行くことはできない時代、「ホームアンドアウェー」の2試合とも東京の後楽園競輪場で行われた。6月3日と10日のことだった。

第1戦は日本が2−0で勝ったが、韓国は第2戦を同じ点差で取り返し、規定により出場権をかけた抽選が行われることになった。そして日本の故竹腰重丸監督が引いた封筒が、私の目の前にあるものだった。

竹腰さんは浅見さんの義理の父にあたる。竹腰さんの奥さんが遺品の中から最近この封筒を発見し、浅見さんは現在製作中の「日本サッカー協会75年誌」の材料にしてもらおうと、私に託したのである。

そのへんのザラ紙を手で破いて作った間に合わせの抽選用紙、万年筆で走り書きした「勝 V」の文字。それを大事に保管していた竹腰さん。1936年ベルリン大会以来20年ぶりのオリンピック出場。あわただしい本部作業の様子と、日本サッカーの感激が40年間の時を超えて伝わる。

それから11年後、1967年の秋、日本はメキシコ・オリンピック予選を戦っていた。これも苦しみに満ちたものだった。

当時の日本代表は韓国を上回る力をもっていた。だが楽勝と見られた両者の対戦は、韓国の驚異的な粘りにあって3−3の引き分けに終わった。再三のリードを追いつかれ、最後には韓国のシュートがのバーに当たる幸運に助けられての引き分け。試合終了後は負けたような雰囲気だった。

しかし日本が15点を奪ったフィリピンから、韓国は全員守備にあって8点しか取れなかった。最終戦の南ベトナムに勝ちさえすれば、得失点差で出場権獲得が決まるのだ。

10月10日、最終戦、まるで93年ワールドカップ予選の対イラク戦のように日本選手にプレッシャーがかかる。前半は0−0。左肩の脱臼を押して出場した杉山隆一が、後半に唯一のゴールを記録し、まさに「薄氷を踏む思い」で出場権を獲得したのだった。

日本のサッカーは過去4回オリンピックに出場している。だが1936年ベルリン大会は予選がなく、1964年東京大会は地元のため予選免除。過去に予選を経て出場したのは、1956年と1968年の2回だけである。

そのメキシコから28年。「アトランタ」を目指す最後の戦いが目前となった。今回は大会規定により23歳以下の若者のチームの挑戦だ。

いろいろと難しい状況があったが、チームは準備を終え、会場のクアラルンプールに乗り込んだ。

選手諸君、ぜひ思い起こしてほしい。メキシコで銅メダルを獲得した先輩たちも、メルボルンの土を踏んだ先輩たちも、予選では苦しみ抜いたことを。そしてどんな苦しい状況になっても、自分自身を、チームの力を信じて戦い抜いたからこそ、「出場権」を獲得できたことを。

同じように戦い抜くことができれば、君たちの前には、広い、広い「世界」が開けるはずだ。

(1996年3月12日)

「大洋の島が私を呼ぶ

焚き火の香りが

よみがえる

帰ろう

いつか故郷に帰ろう

フォークランドへ

大洋の島へ」

控えめで、しかも朗々とした声が室内に響く。人びとは話を止め、その歌に聞き入った。

スウェーデンで開催された92年欧州選手権の大会期間中、マルメ市の組織委員会が外国からの記者を招待して地方の見学と昼食会を催した。興に乗り、各国の記者が「お国自慢」の歌を歌いだした。名物のウナギ料理に舌つづみを打っていたみんなを沈黙させたのは、フォークランドからきた記者のこの歌だった。

パトリック・ワッツさん(当時48)は、大会で最も「遠く」からきた記者だった。アルゼンチンとの紛争で有名になった南大西洋のフォークランドからやってきたからだ。定期便はない。大西洋に浮かんだ英国軍事基地をつなぐ空軍機を乗り継いで18時間かけてロンドンに着き、そこからスウェーデンにやってきたのだ。

ポートスタンリーのラジオ局に勤め、毎週金曜日に発行される「ペンギン・ニューズ」という愉快な名の新聞にスポーツの記事を書くワッツさん。市民と英国兵士を合わせて人口4000人の町の地元紙、発行部数500。その特派員である。78年アルゼンチン・ワールドカップを取材したのをきっかけに、いくつもの国際大会を取材してきた。

英国が領有していたこの島に、82年、アルゼンチンが突然襲いかかった。破綻した国内経済への不満を外に向けるための暴挙だった。「戦争」は数カ月間続いた。

「私は放送局を守らなければならなかった。家の残した家族のことが心配でならなかった」

静かな口調だけに、当時の恐怖が伝わってくる。しかし平和が訪れると、ポートスタンリーはまた元の静かな生活に戻ったという。

「フォークランド・サッカー協会」には、4クラブが加盟している。もちろん全員アマチュアだ。しかし「代表チーム」もある。ただし国際サッカー連盟には加盟せず、現在のところイングランド協会の「名誉会員」になっている。

だが、英連邦大会(グッドウィルゲームズ)には、イングランドやオーストラリアに対抗する「フォークランド代表」を送り込み、勇壮な戦いを繰り広げるのだという。この大会で「国歌」として歌われるのが、冒頭で紹介した「フォークランドの歌」なのだ。

サッカーの国際大会を取材する楽しみのひとつが、世界各国からきた報道関係者との出会いだ。「仲間意識」があるから、情報交換も含めてすぐ打ち解ける。そしてワッツさんのような「とんでもない場所」からきた人と出会うと、つくづく「サッカーをやっていてよかった」と思うのだ。

国際サッカー連盟加盟国数などに関係なく、サッカーは世界中でプレーされ、世界中の「普通の人びと」に熱愛されている。報道関係者やファンとの接触を通じて、一生行くこともない国の人びとと心を通わせることができる。それがサッカーのすばらしさにほかならない。

もし2002年ワールドカップが日本にくれば、日本中の人びとがそうした体験をすることができる。私は、そこにこそ、「ワールドカップ日本開催」の、日本にとっての最大のメリットがあると思う。

ワッツさんの歌声は、荒涼とした南大西洋の孤島の風景を生き生きと私の心に描き出した。

ふと、私は、島を渡る風を感じた。

(1996年3月5日)

焚き火の香りが

よみがえる

帰ろう

いつか故郷に帰ろう

フォークランドへ

大洋の島へ」

控えめで、しかも朗々とした声が室内に響く。人びとは話を止め、その歌に聞き入った。

スウェーデンで開催された92年欧州選手権の大会期間中、マルメ市の組織委員会が外国からの記者を招待して地方の見学と昼食会を催した。興に乗り、各国の記者が「お国自慢」の歌を歌いだした。名物のウナギ料理に舌つづみを打っていたみんなを沈黙させたのは、フォークランドからきた記者のこの歌だった。

パトリック・ワッツさん(当時48)は、大会で最も「遠く」からきた記者だった。アルゼンチンとの紛争で有名になった南大西洋のフォークランドからやってきたからだ。定期便はない。大西洋に浮かんだ英国軍事基地をつなぐ空軍機を乗り継いで18時間かけてロンドンに着き、そこからスウェーデンにやってきたのだ。

ポートスタンリーのラジオ局に勤め、毎週金曜日に発行される「ペンギン・ニューズ」という愉快な名の新聞にスポーツの記事を書くワッツさん。市民と英国兵士を合わせて人口4000人の町の地元紙、発行部数500。その特派員である。78年アルゼンチン・ワールドカップを取材したのをきっかけに、いくつもの国際大会を取材してきた。

英国が領有していたこの島に、82年、アルゼンチンが突然襲いかかった。破綻した国内経済への不満を外に向けるための暴挙だった。「戦争」は数カ月間続いた。

「私は放送局を守らなければならなかった。家の残した家族のことが心配でならなかった」

静かな口調だけに、当時の恐怖が伝わってくる。しかし平和が訪れると、ポートスタンリーはまた元の静かな生活に戻ったという。

「フォークランド・サッカー協会」には、4クラブが加盟している。もちろん全員アマチュアだ。しかし「代表チーム」もある。ただし国際サッカー連盟には加盟せず、現在のところイングランド協会の「名誉会員」になっている。

だが、英連邦大会(グッドウィルゲームズ)には、イングランドやオーストラリアに対抗する「フォークランド代表」を送り込み、勇壮な戦いを繰り広げるのだという。この大会で「国歌」として歌われるのが、冒頭で紹介した「フォークランドの歌」なのだ。

サッカーの国際大会を取材する楽しみのひとつが、世界各国からきた報道関係者との出会いだ。「仲間意識」があるから、情報交換も含めてすぐ打ち解ける。そしてワッツさんのような「とんでもない場所」からきた人と出会うと、つくづく「サッカーをやっていてよかった」と思うのだ。

国際サッカー連盟加盟国数などに関係なく、サッカーは世界中でプレーされ、世界中の「普通の人びと」に熱愛されている。報道関係者やファンとの接触を通じて、一生行くこともない国の人びとと心を通わせることができる。それがサッカーのすばらしさにほかならない。

もし2002年ワールドカップが日本にくれば、日本中の人びとがそうした体験をすることができる。私は、そこにこそ、「ワールドカップ日本開催」の、日本にとっての最大のメリットがあると思う。

ワッツさんの歌声は、荒涼とした南大西洋の孤島の風景を生き生きと私の心に描き出した。

ふと、私は、島を渡る風を感じた。

(1996年3月5日)