日本代表はワールドカップ予選を終え、10月はニュージーランドとハイチを招いての親善試合で強化を進める。だが世界ではこの10月上旬が予選のクライマックスとなる。

来年6月14日に開幕するロシア大会の出場国は従来と同じ32。ホスト国ロシアを除く予選からの31カ国のうち現時点で出場権が確定しているのはわずか7。イラン、日本、韓国、サウジアラビアのアジア4カ国と、早々と3月に決めたブラジル、欧州勢の先陣を切って今月3日に突破したベルギー。そしてメキシコである。11月まで予選が続くアフリカ以外では10月に終了し、11月のプレーオフに臨むチームが決まる。

アジアでは「4次予選」が残っている。9月5日までの3次予選でAB両組の3位となったシリアとオーストラリアが北中米カリブ海の4位とのプレーオフへの出場権をかけて激突する。第1戦がシリアのホーム。10月5日にムラカ(マラッカ=マレーシア)で行われ、第2戦は10日、シドニーでの開催となる。

シリアは「奇跡のチーム」だ。3次予選最終節のイラン戦、自力で4次予選進出資格の3位になるには、アウェーのテヘランで勝たなければならなかった。イランはそれまでの9試合で失点0。勝つことはおろか、得点を挙げることさえ至難の相手だった。

試合はシリアが先制したものの後半逆転を許し、1-2で追加タイムを迎えた。敗色濃厚のシリア。しかし93分、FWソマが右に抜け出すと、同点ゴールをけり込んだ。なんと3試合連続の後半追加タイムゴールだ。勝ち点を13に伸ばしたシリアは得失点差でウズベキスタンにまさって3位を確保。今予選が始まる前に152位だったFIFAランキングも、この試合終了後には75位まで上がった。

2011年から続く内戦で国内での試合ができず、2次予選、3次予選を通じて9つの「ホームゲーム」をすべて外国のスタジアムを借りて戦ってきたシリア。日本が対戦した2次予選ではオマーンのマスカットが「ホーム」だった。昨年6月に始まった3次予選ではマレーシアに舞台を移し、11月までの前半戦はクアラルンプールの国際空港から遠くないスレンバンで、そしてことし3月以降はムラカで戦ってきた。ムラカのハンジェバット・スタジアムで、シリアはまだ負けていない。

強靱(きょうじん)なフィジカルを生かしてハードな守備網を敷き、そこから鋭い攻撃を繰り出して最後の最後まであきらめずに戦い抜くシリア。アジア4次予選は欧州でプレーする選手を多くかかえるオーストラリアが有利という予想が多いが、何も恐れずにひたむきな戦いを続けるシリアの粘り強さを軽視することはできない。

(2017年9月27日)

ガーナ人の国際審判員ジョゼフ・ランプティ(43)のサッカー界からの「生涯追放」が確定し、「再試合」が行われることになった。異常な事態と言うしかない。

昨年11月のワールドカップ予選、南アフリカ対セネガルの主審ランプティは、前半43分に南アフリカにPKを与え、それが南アフリカに2-1の勝利をもたらした。

右からのクロスを南アフリカFWが倒れながらヘディングシュート。これがセネガルDFクリバリに当たってこぼれると、ランプティは即座に笛を吹いてPKを宣言した。ハンドという判定だ。激しく抗議するセネガルの選手たち。ボールが当たったのがクリバリの左膝だったことは、リプレーで明白だった。

セネガルはただちにアフリカサッカー連盟(CAF)にアピール、CAFは「低調なパフォーマンスと誤審によるPK判定」を理由にランプティを3カ月間の資格停止にしたが、ことし3月、国際サッカー連盟(FIFA)は「生涯追放」という重い処分を発表。ランプティはスポーツ仲裁裁判所(CAS=本部スイス)に提訴。しかし先週、CASはFIFA決定の支持を発表した。再試合は11月12日に開催される予定だ。

名審判員であり、ガーナ協会の会長も務めた父の後を継いで2005年に国際主審となったランプティ。以来数多くの国際試合をこなし、昨年のリオ五輪ではサポート審判として日本がコロンビアと2-2で引き分けた試合など4試合で第4審判を務めた。

当初はCAFが示したように単なるひどい誤審のようにも見えた。誤審はどんな名レフェリーにもある。あらゆる選手がプレーのなかでミスをするように、審判員も誤審をするのがサッカーという競技の本質とさえ言える。誤審で生涯追放などありえない。

だがよく見ると不自然な要素もあった。問題のシーン、ランプティ主審とクリバリを結ぶ線上には両チーム合わせて4人もの選手がいた。距離は約20メートル。明確に見えたはずなどない。にもかかわらず、ランプティは間髪を入れずに笛を吹き、PKであることを指し示した。FIFAもこの点に気づき、徹底的な調査をした結果の裁定だった。

「懲罰規定69条(試合結果への不法な影響)への違反により試合結果を操作した」としただけで、FIFAは詳細は発表していない。だが生涯追放という最も重い処分が、サッカー賭博との関与を暗に示している。南アフリカ協会については、完全に無関係とし、再試合の開催費用を500万ランド(約4200万円)まで補助するという。

己の利益のために試合結果を操作した主審、予選の再試合...。サッカーにとって悪夢のような事態だ。

(2017年9月20日)

「オーストラリアはなぜ放り込んでこなかったの?」

日本がワールドカップ出場を決めた試合以来、いろいろな人からこう聞かれた。大型でヘディングが強いオーストラリア。だが日本がいちばん恐れた「パワープレー」は、最後まで出さなかった。

「哲学を貫いたんだ」

そう答えた。

アンジェ・ポステコグル監督は放り込み主体だったオーストラリア代表を世界の舞台でも戦えるようにしようと、堅固なパスワークのチームに変身させ、2015年アジアカップで初優勝に導いた。日本相手なら放り込みが有効だとわかっていても、「将来」を見て信念と哲学を貫いたのだ。その話をしながら、加茂周さん(77)を思い出した。

加茂さんは1969年のFIFAコーチングスクールを修了し、1974年に当時神奈川県リーグの日産の監督に就任。日本の「プロサッカーコーチ第1号」である。そして1989年まで15年間で日産を日本の主要タイトルを独占するチームに育て上げた。1991年からは全日空(後の横浜フリューゲルス)の指揮をとり、革命的な「ゾーンプレス」戦術でJリーグに旋風を巻き起こした。

ハーフラインをはさんだ幅35メートルほどのゾーンに相手のボールがはいってきたら極端に深さも幅も狭めてプレスをかけ、奪ったら時間をかけずに攻め崩すというサッカー。世界のトップクラスに触発されて考案した戦術だったが、90分間続けるのは、とくに体力面で至難の業だった。

連日のハードなトレーニングに、選手たちから反発が高まった。だが加茂さんは動じなかった。「ついてこれない人はやめていくしかない。選手は11人いればできる。11人を切ったらオレがやめる」と言い切った。小さなことでも妥協したら、新しいものをつくることなどできない―。

そして1994年元日、横浜フリューゲルスは天皇杯決勝で鹿島アントラーズを6-2で破り、初タイトルを獲得する。「ゾーンプレス」に取り組み始めて2年半、世界に通用するサッカーをつくろうという加茂さんの「志」と信念は、大輪の花を咲かせた。

さきごろ、加茂さんは日本サッカー殿堂に掲額された。プロサッカーコーチとして、数十年間日本のサッカー指導の先頭を走ってきたことが顕彰されたのだ。当時専門家たちからも疑念を投げかけられた「ゾーンプレス」の考え方は、現在では戦術の一常識にまでなっている。

厳しいプレーオフに回ることになったオーストラリア。しかし加茂さんと同じように哲学を貫いたポステコグル監督の信念は本物だ。来年のワールドカップでオーストラリアが大躍進を遂げても、私はまったく驚かない。

(2017年9月13日)

サッカーが変わった―。ワールドカップの出場権を獲得した日本代表。オーストラリア戦を見ながらそう感じた。

「日本スタイル」と言えばテンポ良くパスをつないでボールを支配し、単独プレーではなくコンビネーションプレーを駆使して攻めるというイメージが定着していた。

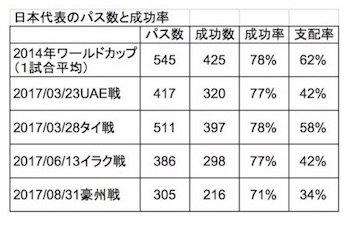

上の表を見てほしい。ザッケローニ監督指揮下の2014年ワールドカップでは、世界の強豪を相手に1分け2敗と苦しんだ3試合の1試合平均パス数が545本、うち成功数が425本、成功率は78%だった(国際サッカー連盟の公式記録による)。この時期、アジアのチームを相手にすればパス数600本、成功率80%を優に超えていた。そして多くの試合で相手より長い時間ボールを支配していた。

しかし8月31日のオーストラリア戦では、90分間で出されたパスはわずか305本、うち成功は216本。成功率も71%と低く、ボール支配率はわずか34%という驚くべき数字だった(アジアサッカー連盟=AFC=公式サイトによる。日本サッカー協会発表では支配率は38.2%)。それでもハリルホジッチ監督自身が「最高の試合だった」と振り返ったように、90分間を通じて日本はほぼ主導権を握り続け、まさに思うままに試合を進めた。

この支配率で放ったシュートは18本。相手は5本、うちペナルティーエリア内からのものはわずか1本だった(日本協会の記録ではシュート数は15対4)。強調してきた「デュエル(一対一)」で勝ち(53%)、ヘディングでも勝った(58%)。何より、32回もの相手パスカット(相手は12回)を可能にした積極果敢な守備で主導権を握った。就任時から標榜してきた「アグレッシブに戦い、縦に速く攻める」サッカーが、ようやく実現したのだ。

本田圭佑、香川真司らこれまでの攻撃の看板選手がそろって先発から外れた一方、22歳の浅野拓磨と21歳の井手口陽介が得点したことで「世代交代」が言われている。しかし若い選手を使うこと自体が目的ではなかった。現時点でこのサッカーができる人材を選んだ結果だったのだ。

ワールドカップ・ロシア大会開幕まで281日。このサッカーをどこまで磨き上げることができるだろうか。

(2016年9月6日)