「オーストラリアはなぜ放り込んでこなかったの?」

日本がワールドカップ出場を決めた試合以来、いろいろな人からこう聞かれた。大型でヘディングが強いオーストラリア。だが日本がいちばん恐れた「パワープレー」は、最後まで出さなかった。

「哲学を貫いたんだ」

そう答えた。

アンジェ・ポステコグル監督は放り込み主体だったオーストラリア代表を世界の舞台でも戦えるようにしようと、堅固なパスワークのチームに変身させ、2015年アジアカップで初優勝に導いた。日本相手なら放り込みが有効だとわかっていても、「将来」を見て信念と哲学を貫いたのだ。その話をしながら、加茂周さん(77)を思い出した。

加茂さんは1969年のFIFAコーチングスクールを修了し、1974年に当時神奈川県リーグの日産の監督に就任。日本の「プロサッカーコーチ第1号」である。そして1989年まで15年間で日産を日本の主要タイトルを独占するチームに育て上げた。1991年からは全日空(後の横浜フリューゲルス)の指揮をとり、革命的な「ゾーンプレス」戦術でJリーグに旋風を巻き起こした。

ハーフラインをはさんだ幅35メートルほどのゾーンに相手のボールがはいってきたら極端に深さも幅も狭めてプレスをかけ、奪ったら時間をかけずに攻め崩すというサッカー。世界のトップクラスに触発されて考案した戦術だったが、90分間続けるのは、とくに体力面で至難の業だった。

連日のハードなトレーニングに、選手たちから反発が高まった。だが加茂さんは動じなかった。「ついてこれない人はやめていくしかない。選手は11人いればできる。11人を切ったらオレがやめる」と言い切った。小さなことでも妥協したら、新しいものをつくることなどできない―。

そして1994年元日、横浜フリューゲルスは天皇杯決勝で鹿島アントラーズを6-2で破り、初タイトルを獲得する。「ゾーンプレス」に取り組み始めて2年半、世界に通用するサッカーをつくろうという加茂さんの「志」と信念は、大輪の花を咲かせた。

さきごろ、加茂さんは日本サッカー殿堂に掲額された。プロサッカーコーチとして、数十年間日本のサッカー指導の先頭を走ってきたことが顕彰されたのだ。当時専門家たちからも疑念を投げかけられた「ゾーンプレス」の考え方は、現在では戦術の一常識にまでなっている。

厳しいプレーオフに回ることになったオーストラリア。しかし加茂さんと同じように哲学を貫いたポステコグル監督の信念は本物だ。来年のワールドカップでオーストラリアが大躍進を遂げても、私はまったく驚かない。

(2017年9月13日)

サッカーが変わった―。ワールドカップの出場権を獲得した日本代表。オーストラリア戦を見ながらそう感じた。

「日本スタイル」と言えばテンポ良くパスをつないでボールを支配し、単独プレーではなくコンビネーションプレーを駆使して攻めるというイメージが定着していた。

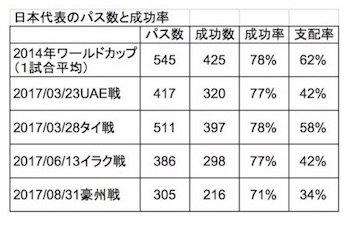

上の表を見てほしい。ザッケローニ監督指揮下の2014年ワールドカップでは、世界の強豪を相手に1分け2敗と苦しんだ3試合の1試合平均パス数が545本、うち成功数が425本、成功率は78%だった(国際サッカー連盟の公式記録による)。この時期、アジアのチームを相手にすればパス数600本、成功率80%を優に超えていた。そして多くの試合で相手より長い時間ボールを支配していた。

しかし8月31日のオーストラリア戦では、90分間で出されたパスはわずか305本、うち成功は216本。成功率も71%と低く、ボール支配率はわずか34%という驚くべき数字だった(アジアサッカー連盟=AFC=公式サイトによる。日本サッカー協会発表では支配率は38.2%)。それでもハリルホジッチ監督自身が「最高の試合だった」と振り返ったように、90分間を通じて日本はほぼ主導権を握り続け、まさに思うままに試合を進めた。

この支配率で放ったシュートは18本。相手は5本、うちペナルティーエリア内からのものはわずか1本だった(日本協会の記録ではシュート数は15対4)。強調してきた「デュエル(一対一)」で勝ち(53%)、ヘディングでも勝った(58%)。何より、32回もの相手パスカット(相手は12回)を可能にした積極果敢な守備で主導権を握った。就任時から標榜してきた「アグレッシブに戦い、縦に速く攻める」サッカーが、ようやく実現したのだ。

本田圭佑、香川真司らこれまでの攻撃の看板選手がそろって先発から外れた一方、22歳の浅野拓磨と21歳の井手口陽介が得点したことで「世代交代」が言われている。しかし若い選手を使うこと自体が目的ではなかった。現時点でこのサッカーができる人材を選んだ結果だったのだ。

ワールドカップ・ロシア大会開幕まで281日。このサッカーをどこまで磨き上げることができるだろうか。

(2016年9月6日)

「あの試合」を前に、私たちはどんな心境だっただろうか―。1997年11月1日、ソウルでの韓国戦である。

ワールドカップ・フランス大会への出場権を目指し、日本代表は苦闘を強いられた。最終予選半ばで加茂周監督が解任され、岡田武史コーチが昇格したのが4週間前。だがその後も勝てずに出場圏外の3位のまま。前週には勝てば2位になれたUAE戦で引き分け、一部のファンが試合後の国立競技場で暴動を起こして、さらに暗たんとさせた。

5勝1分けの韓国はUAEと日本が引き分けた時点で早くも首位を確定し、出場権を決めていた。日本は残る韓国戦とカザフスタン戦に連勝し、2位のUAEが2試合で勝ち点を落としてくれるのを祈るしかなかった。だがとにもかくにも、ソウルで韓国に勝たなければ始まらない。

「可能性がある限りあきらめずに戦う。やるしかない」

岡田監督は短く語った。

だがソウルでの前日練習では、日本チームの練習の周囲で何千人もの警察官が翌日の警備の予行演習を行い、ときおり何百人もが重装備のまま地響きをたてて選手たちの横を疾走した。日本のメディアはすでにUAEと引き分けた時点で絶望論を展開していたが、この威嚇的な雰囲気がさらに空気を重くした。

それをがらりと変えたのは、日本が勝つことだけを信じて蚕室競技場の北側スタンドを真っ青に染めた8000人ものサポーターだった。選手たちもそのスタンドを見上げて吹っ切れた気持ちになったに違いない。恐れを断ち切って奮闘し、見事2-0の勝利を収めた。翌日、UAEが引き分けて日本は2位に浮上した。韓国戦の勝利こそ、ワールドカップ初出場へのスプリングボードだった。

来年のワールドカップ・ロシア大会への出場権を懸けたオーストラリア戦がいよいよ明日に迫った。全10節の最終予選も残り2節。第8節終了時で日本は首位だが、ともに勝ち点16の2位サウジアラビア、3位オーストラリアとの差はわずか1。最終節はアウェーのサウジアラビア戦。どちらかに勝たないと3位に落ちる可能性が高い。

アジア・チャンピオンで世界レベルのフィジカルを誇るオーストラリア。日本より休養日が2日長いうえに時差もないUAEで第9節を戦うサウジアラビア。日本には、6時間の時差と酷暑のジッダという難敵もある。「ひとつ勝てばいい」といっても、けっして容易な状況ではない。

だが1997年の韓国戦を前に岡田監督が語ったように「やるしかない」。目前の試合に集中し、恐れず戦うしかない。そして1997年と同様、サポーターの心からの信頼と力強い声援が、その大きな力となる。

(2017年8月30日)

日本ではJリーグのシーズンの3分の2まで進んだ8月中旬、相次いで欧州の主要リーグが華々しく開幕した。

欧州のシーズン開幕は本当に明るい。40年ほど前の8月にイングランドのリーグ開幕日を取材したことがある。明るい土曜日の午後、徒歩やバスでスタジアムに向かうファン、サポーターの顔は、例外なく期待であふれんばかりに輝いていた。

欧州の国の大半はシーズンが秋に始まって翌年春に終わる「秋-春制」。Jリーグもこれに合わせられれば移籍などがよりスムーズになると言われている。議論が始まって長いが、いまだに結論が出ていない。南北に長い日本。北国のクラブの不安を払拭(ふっしょく)しきれないのだ。

Jリーグ以前の日本のトップリーグは「秋-春制」だった。1965年に日本サッカーリーグ(JSL)が始まったときは6月開幕、11月閉幕の「春-秋制」だったが、1986年にワールドカップ(6月)とアジア大会(9月)が重なった際に開幕を10月25日まで遅らせ、閉幕は翌年の5月17日とした。前年も閉幕は年をまたいだのだが、この年から正式にシーズン表記も「86/87」と複数年を示した。ただし当時のJSLには東北以北のチームはなかった。

それをJリーグ・スタートに当たって「春-秋制」に戻した。JSL時代と同様、当初のJリーグには東北以北のチームはなかった。積雪や寒さの心配があったわけではない。「観戦に最も適した時期に」という、「観客ファースト」の姿勢からだった。

日本の「新年度」は4月、すなわち春に始まる。学生も会社員も、桜の季節に新しいスタートを切る。私たちにはこのイメージがすっかり刷り込まれてしまっている。だがそれも、明治初頭には年度切り替えが7月と決められたのに、わずか10年余りで、しかも財政逼迫の明治政府が帳尻を合わせるために酒造税納期に合わせて強引に4月に変え、自治体、企業、学校も合わせさせられたと聞くと驚く。

ことしのJリーグ開幕は2月25日だった。3月いっぱいはダウンコートを手放せなかった。来年元日の天皇杯まで続くシーズンは、すでに「春-秋制」ならぬ「冬-冬制」と言っていい。寒さのなかの観戦も辛いが、近年では夏の暑さが厳しくなり、観戦もけっして快適とは言えない。「観客ファースト」というなら、盛夏を避けるほうがいいかもしれない。

現在のJリーグ、寒さに震えながらの開幕には、残念ながら欧州のようなはずむような明るさはない。「シーズン開幕の輝き」という要素だけでも、「秋-春制」導入の意味はあると私は思っている。

(2017年8月23日)

まるでサイコロを振るようなものだな―。そう思った。「シミュレーション」の判定である。

8月13日日曜日、スペインの「スーパーカップ」第1戦バルセロナ×レアル・マドリードで、リカルド・デブルゴスベンゴエチェア主審は2つの非常に難しい判定をしなければならなかった。

レアルの1-0で迎えた後半32分、ゴールに迫ったバルセロナFWスアレスがGKを抜いたと思った瞬間に大きく跳んで倒れる。判定はPK。だがいろいろな角度からのリプレーを見るとほとんど接触はなく、私には「シミュレーション(主審を欺こうという行為)」に見えた。

しかし5分後、こんどはドリブルでペナルティーエリアにはいったレアルFWロナウドが倒れるとシミュレーションと判定、ロナウドにイエローカードを出した。だがリプレーでは、右から体を寄せたバルセロナのDFが左手をロナウドにかけながら体をぶつけており、ロナウドが倒れたのは仕方がないように見えた。PKにするかどうかは別にして、シミュレーションとは言い切れないと感じた。

ロナウドはそのわずか2分前に目の覚めるようなゴールを挙げたのだが、勝ち越し点にユニホームを脱いで歓喜を表現、イエローカードを出されていた。2枚目のイエローカードは当然退場である。この直後にロナウドは主審の背中を小突いたが、それは別の話としよう。ただ、試合は10人になったレアルが1点を追加し、3-1で勝った。

デブルゴスベンゴエチェア主審は1986年生まれの31歳。1部リーグの主審になってまだ2年だが、来年には国際審判になる予定の有望な若手審判員である。能力を評価されているからこそ、シーズン幕開けを飾るスーパーカップの主審を任されたのだ。

シミュレーションかどうか見極める最も重要な手段はポジショニングだ。近くから正しい角度で見ることができれば、判定の精度は上がる。正しいときに正しい場所にいるべく、審判たちは血のにじむような努力をしている。だがカウンターアタックをされたら近くから見るのは難しく、思いがけない角度から守備側の選手がはいってきた場合には、正しいはずのポジションでも見えない場合がある。

しかしどんな状況であろうと、主審は何らかの判断を下さなければならない。ファウルなのかファウルではないのか、シミュレーションなのかそうでないのか―。推測ではなく、自らに正直に...。

何回リプレーを見ても確信をもてない判定を、主審は一瞬のうちに下さなければならない。それは自らの決定が正しいことを天に祈りながらサイコロを振るのに似ている。

(2017年8月16日)