「青が多くなったな...」

昨年J3(3部)が誕生したJリーグ。J1からJ3までで何クラブになるのか、正確に知っている人は多くはないのではないか。正解は、J1が18、J2が22、そしてJ3が12で、合わせると52クラブにもなる。1993年にJリーグがスタートしたときには10クラブだったから、22年間で5倍以上になったわけだ。

そのユニホームに、近年、どうも青が増えているような気がして、数えてみた。

ユニホームカラーは、同じような色でもクラブによって呼び方が違う。「ディープレッド」(鹿島)、「赤」(浦和)、「レッド」(名古屋)、「クレムゾンレッド」(神戸)と、表現は多彩だ。しかし今回は、それぞれのクラブのサポーターには申し訳ないが、これらをひとまとめに「赤」とすることにする。

結果は、やはり「青」が最も多かった。J1が7、J2が8、そしてJ3が4で計19クラブ、全52クラブの37%にもなる。印象は正しかった。

ちなみに2位は「赤」の10クラブ。3位が外国ではあまり多くない「オレンジ」で、7クラブある。ただしこれにはクラブ自体が「ゴールド」と表現している仙台も含まれている(お許しを)。外国のサッカークラブのユニホームではさらに珍しい「緑」が4位(6クラブ)につけているのもJリーグの特徴だ。

Jリーグ誕生時には、ユニホームカラーの決定も重要な課題となった。あまりに色が重なってしまうと、商品化などで不都合だからだ。クラブの大半は日本サッカーリーグ時代のチームから発展したものだったが、広島(青白から紫)などその時代と違う色に変更したクラブもあった。

その結果、1993年には「赤」が3クラブ、「青」が2クラブで、5クラブはすべて他と違う色のユニホームだった。ところが現在のJ1では、18クラブ中「赤」は4クラブと増えていないのに、「青」が7クラブにもなっている。

どうも日本人は「青」が好きらしい。実は日本サッカーリーグ時代のある時期まで、三菱(現浦和)も日立(現柏)も読売(現東京V)も、すべて「青」だったのだ。

手元にある『色の名前』(主婦の友社・1994年)という本によれば、青は「全人類に好まれる色」だという。「空の青、海の青は神秘と憧れの感情を起こさせる」かららしい。日本ではそこに「青春」のイメージが重なり、さらにスポーツにふさわしい感覚が加わった。

いま20年をかけてじわじわと「青」が増えているのは、人びとがJリーグにさわやかさや憧れ、あるいは夢を求めているからだろうか。

(2015年4月22日)

きょうの記事にはきっとたくさんの「反対意見」があるだろうと覚悟している。Jリーグの試合後に行われている選手たちからのファン・サポーターへのあいさつ。私はこれが好きではない―。

Jリーグの試合後、選手たちは必ずチームそろってサポーター席のところにあいさつに行く。それだけならまだしも、チームによってはその後さまざまなパフォーマンスをする。サポーターから渡されたハンドマイクで選手がひと言話すクラブもある。ホームチームなら、全員でスタジアムを一周するクラブもある。

入場料を払ったうえに力の限りの声援を送り、90分間歌い続けて選手の後押しをしてくれるサポーターたちに、選手たちが心から感謝しているのは間違いない。本来の意味で「有り難い」存在と感じているだろう。しかし感謝の思いは、こうした行為でしか表せないものなのだろうか。

私が好きなのは、昔からイングランドのリーグで行われてきたスタイルだ。

主審の長い笛が鳴り、試合が終了する。その瞬間、それまで死闘を繰り広げていた両チームの選手たちが何もなかったかのように近くの相手選手と握手し、すたすたと更衣室に引き揚げていく...。途中で両手を上げて拍手したりすることはあるかもしれない。だがそれだけだ。

1960年代の末にイングランドのサッカーを紹介するテレビ番組が始まった。もちろん見事なテクニックやスピード感にも目を奪われたが、当時高校生だった私には、なぜか試合終了後のこの短い時間がとても新鮮で「かっこいい」ものに映った。

自分にできることは90分間のプレーのなかに出し尽くした。「ノーサイド」の笛が鳴ったときには力など残っていない。ピッチ上にいるのは力いっぱい戦った仲間だけ。どちらが勝ったのか、試合結果さえもうない―。選手たちのダンディズム、プロとしての強烈な誇りを、私はそこに感じたのだ。そうした選手たちをただ拍手で送る観客にも、成熟を見る思いがした。

現在のJリーグで試合後に選手たちが冗長なパフォーマンスをしているのを見ると、選手たちへのリスペクトのなさと、選手たち自身のプライドのなさが感じられてならない。個人的な好みの問題かもしれないが...。

出場時間のなかで自分のもつすべてを出し尽くすのがプロだ。「すべて」とは、文字どおり、技術・頭脳・体力・情熱のすべてだ。その超人的な集中力こそが「プロ」と呼ばれるゆえんだ。プロが試合後に余力を残しているのは恥ではないか。またそれを求めるのも違うのではないか。それが私の正直な感想だ。

(2015年4月15日)

2018年ロシア大会を目指したワールドカップ予選が始まる―。いや、もうすでに始まっている。

今大会はアジア・サッカー連盟(AFC)正式加盟の46協会が初めてすべてエントリー。予選形式が変わり、12チームによる1次予選(2チーム×6組)を経て、ことし6月から来年3月にかけて40チーム(5チーム×8組)が出場する2次予選が行われる。日本の出場はここからだ。

1次予選は3月12日と17日に行われた(パキスタン×イエメンの第2戦のみ3月23日に延期)。「世界で最も早いロシア大会予選」は、時差の関係で東ティモールの首都ディリでのモンゴル戦だった。

2005年に国際サッカー連盟(FIFA)に加盟した東ティモール。1万人収容のムニシパルスタジアムは超満員となり、場外に大型スクリーンも設置されるなか、3大会目、5試合目のワールドカップ予選で初勝利を飾った。前半4分にFWドカルモが先制。その後も得点を重ね、4-1という会心の勝利だった。アウェーでも1-0で勝ち、2次予選に進んだ。当然、日本と対戦する可能性がある。

このアジア1次予選、5つの組ではFIFAランキング上位のチームが勝った。ただひとつの「番狂わせ」は1月の時点で209位(最下位)だったワールドカップ予選初出場のブータンが172位のスリランカを2戦合計3-1で下したことだった。

初戦はアウェーで1-0。標高2320メートルの首都ティンプーでの第2戦は、「ブータンのロナルド」の異名をもち、ただひとり国外のクラブでプレーする(といってもタイのブリーラムのユース所属だが)18歳のC・ギイェルチェンの得点で先制、1-1の同点で迎えた後半終了直前に再び彼が決めて突き放した。

現在は自国人の監督となっているが、昨年まで7年間日本人監督の下で若手の育成に力を入れてきたことが実ったブータン。大半が20代はじめという若いチームだ。

2次予選は6月11日に始まる予定だが、日本は第1節が休みとなり、6月16日の第2節にアウェーで初戦の見込みだ。来年6月にスタートする最終予選に進出できるのは各組1位の8チームと2位のうち成績上位の4チーム、計12チーム。簡単な予選ではない。その組分け抽選会が、来週火曜日、4月14日にマレーシアのクアラルンプールで午後5時(日本時間午後6時)から開催される。

「私は行かない」と、日本代表のハリルホジッチ監督。その時期は「欧州組」の視察にあてるという。

「相手がどこかより、しっかりした日本代表を作ることが先決」ということだろう。

(2015年4月8日)

「第四審判がタッチラインに立ち、背番号9の選手が交代になることをボードで示した。しかし交代が完了した後に、それまでスタッフと話していたそのチームの監督が退出すべき選手が違うのに気がついた。第四審判と話すと、彼は真っ青な顔をして番号のボタンを押し間違ったことを告白した。さあどうする?」

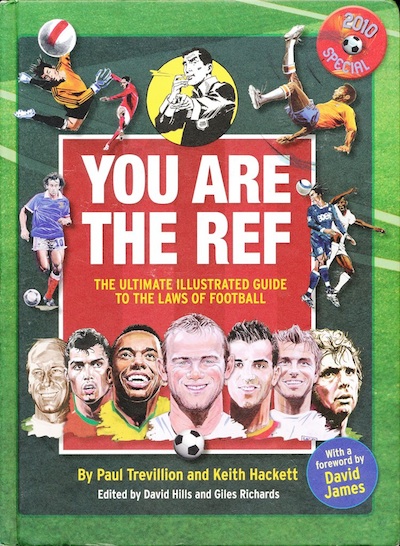

英国『ガーディアン』紙の公式サイトに私の好きなコラムがある。タイトルは「YOU ARE THE REF(あなたはレフェリー)」。ルールに関する読者からの質問を、ポール・トレビリオンという英国きってのスポーツ漫画家が図解し、元有名レフェリーであるキース・ハケットが解説しながら回答するという形のコラムだ。

現在81歳のトレビリオンがこのスタイルの漫画を初めて書いたのは1952年、18歳のときだったという。新聞での連載が始まったのは5年後の1957年。以後、長い中断期もあったが根強い人気を保ち、2006年に週刊の『オブザーバー』紙で現在のスタイルの連載が始まった。そして2年後には姉妹紙である『ガーディアン』の公式サイトにも掲載されるようになり、日本にいる私も毎週の更新を楽しみに読めるようになった。

2010年と2013年には書籍化もされ、連載は326回にもなっている。それぞれの回には質問が3つずつ取り上げられているから、冒頭のような「濃い」ルール談義が、もう1000テーマ近く展開されていることになる。

ルール第3条には「交代は、交代要員がフィールドに入ったときに完了する」、また「交代して退いた競技者は、その試合に再び参加することはできない」とある。第四審判のミスとはいえ交代は完了してしまっているのだから、本来なら後戻りはできない。

冒頭の質問は、連載の第323回、ことしの3月6日付けの回で、フィリップ・マーサーという人が寄せたもの。解説者のハケットは「興味深い問題だ」と切り出す。

「レフェリーとして、いつでも自分自身で考え、ルールをできる限りフェアに適用できるようにしておかなければならない。技術的には交代は完了している。しかしあなたのチームの一員(第四審判)が明らかな間違いをしたのだから、ここでは『常識』を働かせ、交代のやり直しを認めるのがいいと思う」

一般のファンがこれほどまでにさまざまなことを考え、また解説者も単なるルール解説で終わるのではなく人間性あふれる自説を展開するところに、このコラムの大きな魅力がある。そしてそこに「サッカーの母国」ならではの文化の成熟を感じるのだ。

(2015年4月1日)

「あの日」から1年が過ぎた。昨年3月23日、埼玉スタジアムで浦和レッズが「無観客試合」を強いられた日だ。

Jリーグ史上かつてない厳罰の理由は、「差別的な内容の横断幕掲出」だった。以後浦和レッズは全力を傾けて再発防止に当たってきた。他のクラブも、神経をすり減らしてきたに違いない。

スタジアムでの人種差別行為などあってはならない。しかしやっかいなのはプロのスタジアムだからこうした行為が起こるのではなく、その社会に差別を生み出す要因があって、スタジアムはその「はけ口」にすぎないことだ。そして現在の日本社会には差別を生み出す要因が十分ある。

プロのサッカーの場での最初の人種差別行為は1909年のイングランドでのこと。トットナムのFWウォルター・タルに対し、ブリストル・シティのサポーターが侮蔑的な言葉を浴びせたのだ。

タルはイングランド南東部のケント州生まれ。父は西インド諸島のバルバドスからきた大工だった。父方の祖母はサトウキビ・プランテーションの奴隷だったという。

7歳のときに母をガンで、次いで9歳のときに父を心臓病で亡くし、褐色の肌をしたウォルターはロンドンの孤児院に預けられた。生まれもっての運動能力でサッカー選手としての頭角をあらわしたのは、この孤児院でだった。

アマチュアチームを経て、1909年、21歳のときにロンドンの名門トットナムとプロ契約。そして9月にイングランド・リーグにデビューした。しかし7試合目に事件が起きた。ブリストル・シティとのアウェーゲームで差別的な罵声を浴び、クラブは彼をレギュラーから外した。

当時のブリストルは王立造船所の建設で沸き、植民地から多くの労働者が集まっていた。タルへの罵倒は、急速な有色人種の増加への社会的ストレスが生んだものだった。

その後タルはノーサンプトンに移籍。後にアーセナルで大成功するチャップマン監督の下で充実した選手生活を送った。そして1914年に第一次大戦が始まると陸軍に志願、英国陸軍で初めての有色の将校になるなどリーダーシップを示したが、戦争終結の8カ月前、1918年のきょう、3月25日に戦死した。

選手として成功しただけでなく、人間としても手本になったタル。その人生は、人種や肌の色で人を差別することの愚かさを教えている。

スタジアムでの差別行為をなくす努力だけでなく、差別のばかばかしさを広く社会に訴える積極的な活動が、Jリーグやクラブに求められている。観客がひとりもいないからっぽのスタジアムなど、二度と見たくない。

(2015年3月25日)