南アフリカで開催されたコンフェデ杯で優勝を飾り、2年半ぶりにFIFAランキング1位の座を取り戻したブラジル。来年のワールドカップでも、6回目の優勝を期待されている。きょうは、そのブラジル代表のユニホームの話をしよう。

黄色いシャツの袖口と首回りを濃い緑でフチ取り、水色のパンツ、白いソックスというユニホームは、ブラジル代表のシンボルであり、世界で最も有名なセットに違いない。

だがブラジルは最初からこのセットを使用していたわけではない。1914年に最初の試合をしたころから35年以上も、ブラジル代表といえば白のユニホームだったのだ。

転機は地元で開催された50年ワールドカップだった。リオデジャネイロに20万人収容のマラカナン競技場が建設され、初優勝の期待が高まった。だがブラジルは最終戦でウルグアイに逆転負けを喫する。何人もがショック死したという「マラカナンの悲劇」だ。

選手たちに、監督に、そして協会にと非難が集中するなかで、全身白のユニホームまでやり玉に挙げられた。

「まったくブラジルらしさがない」

そこでリオデジャネイロの新聞社「コヘイオ・ダ・マニャナ」が53年に新ユニホームのデザイン募集をした。ブラジルの国旗で使用されている4つの色、緑、黄色、青、白をすべて使うことが条件だった。ちなみに、国旗の緑は森林資源、黄色は鉱物資源、青は夜空、白はそこに描かれた星を示している。

小学生からプロまで、膨大な数の応募作品が集まった。50年ワールドカップの公式ポスターを制作した有名デザイナーは、全身緑に近い案を出した。だが栄冠を射止めたのは、アルジル・ガルシア・シュレーという名の19歳のイラストレーターの作品だった。

54年3月14日、初めてこのユニホームを着たブラジル代表は、マラカナンでチリを1-0で下した。そして4年後には、スウェーデンで念願のワールドカップ初優勝を果たす。以後、ブラジルは「カナリア軍団」で通すことになる。

ただ、ワールドカップ優勝の瞬間を黄色いシャツで迎えるには、さらに4年後のチリ大会まで待たなければならなかった。58年大会の決勝の相手は黄色いユニホームの地元スウェーデン。困ったブラジルはストックホルム市内で青いシャツを買い求め、黄色いシャツから切り取ったエンブレムを縫い付けてこの試合に臨んだという。

(2009年8月12日)

「私が求めているのは『11番目』のフィールドプレーヤーだ」

イビチャ・オシムさんに、どんなGK(ゴールキーパー)が必要かと聞くと、こんな答えが返ってきた。

先週紹介した「国際GK会議」(6月26日、ミュンヘン)でも、GKの役割がわずか十数年間で大きく変わったことが強調された。

92年の「バックパスルール」で、GKは味方のパスに対しては手を使えなくなった。

「新ルールと、DFラインの押し上げがさらに増すなかで、GKは自分のゴールから30メートルも前までの地域をカバーしなければならなくなった」と語るのはドイツのアンドレアス・ケプケである。

かつてGKの守備範囲はゴールから16.5メートルのペナルティーエリアラインまでだった。その中なら手を使うことができるからだ。ケプケの言葉は、そこから大きく出て、「リベロ」のようにプレーしなければならないことを示している。

その結果、現代のGKはプレーの85%を足を使って行うようになったと、ヨルグ・シュティール(スイス)は説明する。そして1試合で走る距離も、7~8キロになったという。90分間で走る距離はフィールドプレーヤーで10~12キロと言われている。GKは、以前はせいぜい3~4キロだった。それが倍になったというのだ。

過去10年間、日本代表のゴールは川口能活と楢崎正剛の2人で守ってきた。ある調査によると、平均の走行距離は川口が5・4キロ、楢崎が5.2キロだという。川口は06年9月のイエメン戦(サヌア)で7.4キロも走った。圧倒的に攻め込んだ試合。川口は大きく上がったDFラインの背後を幅広くカバーしたのだ。楢崎も、ことし3月のバーレーン戦では6・3キロ走った。

現在世界で最も優れた「11人目のフィールドプレーヤーとしてのGK」は、マンチェスター・ユナイテッドで活躍するオランダ代表のエドウィン・ファンデルサールではないか。ペナルティーエリアの左で味方からバックパスを受けて大きく右に展開すると、彼はそのまま自然にゴール前を横切ってエリアの右に移動し、パスを受けた選手が困ったら再びバックパスを受けられる備えをする。

サッカーのなかで役割が最も劇的に変わりつつあるGK。そのプレーを研究し、新時代の指導方法を探ることは緊急の課題だ。「国際GK会議」は、来年7月31日にスイスのチューリヒで第3回目を開催するという。

(2009年8月5日)

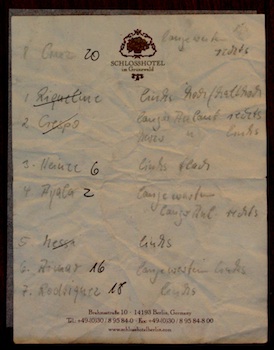

「これがそのときのメモです」。示されたのは、意外なほどに小さな紙きれだった。

先月、ドイツのミュンヘンで「国際ゴールキーパーコングレス」が開催された。その冒頭、06年ワールドカップ時のドイツ代表GKレーマンが、GKコーチのケプケと「サッカー史上最も有名なメモ」を紹介した。

06年ワールドカップ準々決勝、ドイツ対アルゼンチンは1-1のまま120分間を終えた。そしてPK戦、レーマンは2本のキックをストップし、一躍ヒーローとなった。

紹介されたメモは、PK戦の直前にケプケからレーマンに手渡された。相手選手名とPKの傾向が簡単に記されてあった。ドイツ・チームの前夜のホテルの薄黄色のメモ用紙。ケプケが鉛筆で走り書きしたものだった。

後攻のアルゼンチン選手が出てくると、レーマンはグローブをしたまま右足のストッキングに入れたメモを取り出し、ピッチのなかの選手たちから隠すようにすばやく見た。

1番手のクルスは、ケプケのメモどおり、長い助走から右にけってきた。止めることはできなかったが、レーマンの右手はもう少しで届くところだった。これを見てアルゼンチンは神経質になった。

2番手はアジャラ。メモには「待ち長く、長い助走、右」とあった。レーマンはぎりぎりまで待った。ボールは左にきたが、コースが甘く、倒れ込んで簡単に押さえた。

3番手が決めた後、アルゼンチンの4番手はカンビアッソだった。先攻のドイツは4人すべてがキックを決めていた。レーマンはもう隠す様子も見せずにメモをゆっくり開き、確認するようにもういちど開いて見た。

カンビアッソの左足から放たれたキックは左に飛んだ。レーマンは正確に反応し、ボールをはじき出してドイツの準決勝進出を決めた。

試合後、このメモの存在が話題になった。だがその内容が公にされたのは、先月が初めてのことだった。

実は、メモには8人の名しかなく、そのうち実際にけったのは3人にすぎなかった。4番手のカンビアッソの名前はなかった。

メモの内容だけでなく、その存在そのものに大きな力があった。そしてメモの内容が明らかになったことで、レーマンは評価を再び高めたのである。

ふたりはこのメモをオークションに出し、100万ユーロ(約1億3500万円)を、恵まれない子どもたちのための基金にそっくり寄付したという。

史上最も有名な「メモ」

メモを見せるケプケ・コーチ(左)とレーマン(右)

(2009年7月29日)

7月16日、ラプラタ市の中央にある300メートル四方の広大なモレノ広場は、実に30万もの人びとで埋め尽くされていた。アルゼンチンの首都ブエノスアイレス市の南東約60キロに位置する人口70万人のラプラタ。広場に面した市庁舎のバルコニーに大きなカップをもった選手たちが現れると、広場は猛烈な歓声に包まれた。

大歓声のなかで、南米クラブ選手権「リベルタドーレス杯」を制覇したばかりのエストゥディアンテス主将フアン・セバスチャン・ベロンは、隣に立つ父親の肩を固く抱いた。

ベロンは現代のアルゼンチン・サッカーを代表するスターのひとりである。エストゥディアンテスで17歳のときにデビュー、20歳でアルゼンチン代表になるとともに祖国を離れ、イタリアやイングランドのクラブで数え切れないほどのタイトルを手にしてきた。

そして06年、31歳になったベロンは、祖国に戻る時期がきたと考えるようになる。ビッグクラブから巨額のオファーもあった。しかし彼は、近年はまったくタイトルから見放されていたエストゥディアンテスへの復帰しか考えていなかった。少年時代から熱愛するクラブだったからだ。

彼の父、フアン・ラモンも同じクラブのスターで、「魔法使い」と呼ばれていた。1968年から70年にかけてクラブはリベルタドーレス杯で3連覇を飾った。フアン・セバスチャンが生まれた75年にはその勢いはなくなっていたが、父は依然大スターとして攻撃陣を率いていた。

息子ベロンは、自分自身がスターになって祖国を離れても、クラブを忘れたことはなかった。クラブの財政に援助し、練習場の改装やユース世代の合宿所建設の資金を自ら進んで出していたのだ。

06年、ベロンを得たクラブは、実に23年ぶりに国内チャンピオンとなり、ことし、ついに39年ぶりで南米チャンピオンの座に返り咲いた。ホーム戦0-0で迎えたアウェーでの決勝第2戦、ブラジルのクルゼイロに先制されて苦境に立ったエストゥディアンテスだったが、ベロンが起点になった2回の攻撃で見事逆転に成功した。

ラプラタ市庁舎のバルコニー。30万の市民にカップを掲げる息子を見上げながら、父はこうつぶやいた。

「欧州でいくつタイトルを取っても、この子は満足しなかった。何より欲しかったのがこのタイトルであり、この場所で故郷の人びとと喜びを分かち合うことだったんだ」

(2009年7月22日)

スコットランドのグラスゴーを飛び立った中村俊輔が横浜に着陸できず、スペインまで戻ることになったのはとても残念だった。

セルティックとの契約を満了し、4シーズンで3回優勝という忘れられない記録を残した中村は、プロ生活をスタートした横浜F・マリノスへの復帰を熱望していた。

「力がピークにあるうちに戻って、恩返ししたい」

彼にとってマリノスは、中学生時代の所属クラブであり、生涯愛する「マイクラブ」でもあるからだ。

だが日本では中村のようなケースはまれだ。海外に出た選手が年俸が下がることもいとわず、自ら希望して元の所属クラブに戻るケースは多くはない。

海外からの復帰だけではない。日本選手には「自分のクラブ(あるいはチーム)」という意識が非常に薄いように感じられてならないときがある。

プロとして避けて通れない移籍もある。学校を卒業すればチームが変わるのは当然だ。それでもサッカーがチーム競技である以上、ひとつのユニホーム、チームメート、そしてその周囲にいる人びとや地域への愛情や愛着があって当然だ。それが感じられないときが驚くほど多いのだ。

最近私は、育成年代における指導にその一因があるのではないかと思い始めている。

現代の日本の少年たちは、より強いチームでプレーすることが成功と意識づけられている。両親からか、あるいは地域の「トレセン(日本サッカー協会が広げているタレント発掘、エリート養成のシステム)」の指導者たちからか、いずれにしろ大人たちがそう意識づけている。

その結果、自分のチームや仲間に対する意識は薄くなる。プロになっても、チームの勝利やクラブの成功より自分自身のステップアップにばかり心を砕くことになる。そのように育った選手に、代表になってから「日の丸への責任感」を説いても手遅れだ。

所属クラブやチームを愛する心は、サッカー選手として非常に重要な要素だ。その心がなければ、「チームゲーム」としてのサッカーへの最も基礎的な理解ができないからだ。

中村俊輔はマリノスでもレッジーナ(イタリア)でもセルティックでもファンに愛された。それは彼が本物のサッカー選手の心をもち、所属クラブへの愛情をプレーで示し続けたからだ。新たに加入したエスパニョールでも、ファンから深く愛されるに違いない。

(2009年7月15日)日本のサッカー, Jリーグ